メイン画像引用元:TSUKUBA JOURNAL

「もし、軽くて薄いシートを窓や壁に貼るだけで、自宅で電気が作れたら…?」

そんな未来を身近に感じさせてくれるのが、今話題の 「ペロブスカイト太陽電池」です。

この記事では、省エネの専門家として、注目のペロブスカイト太陽電池について、今わかっていること、従来のシリコン系との違い、そして気になる実用化の見通しや課題を わかりやすく解説します。

「新しい技術は気になるけど、今すぐ導入すべき?それとも待つべき?」――そんな風に迷っている方の、判断のヒントになれば幸いです。

なぜ今、ペロブスカイト太陽電池が注目されているのか

長年、太陽光発電の主役だった「シリコン系太陽光パネル」。技術も成熟し、私たちの暮らしに欠かせない存在です。

しかし、発電効率の向上ペースが緩やかになったり、設置場所の制約(重さや形状)があったりするのも事実です。

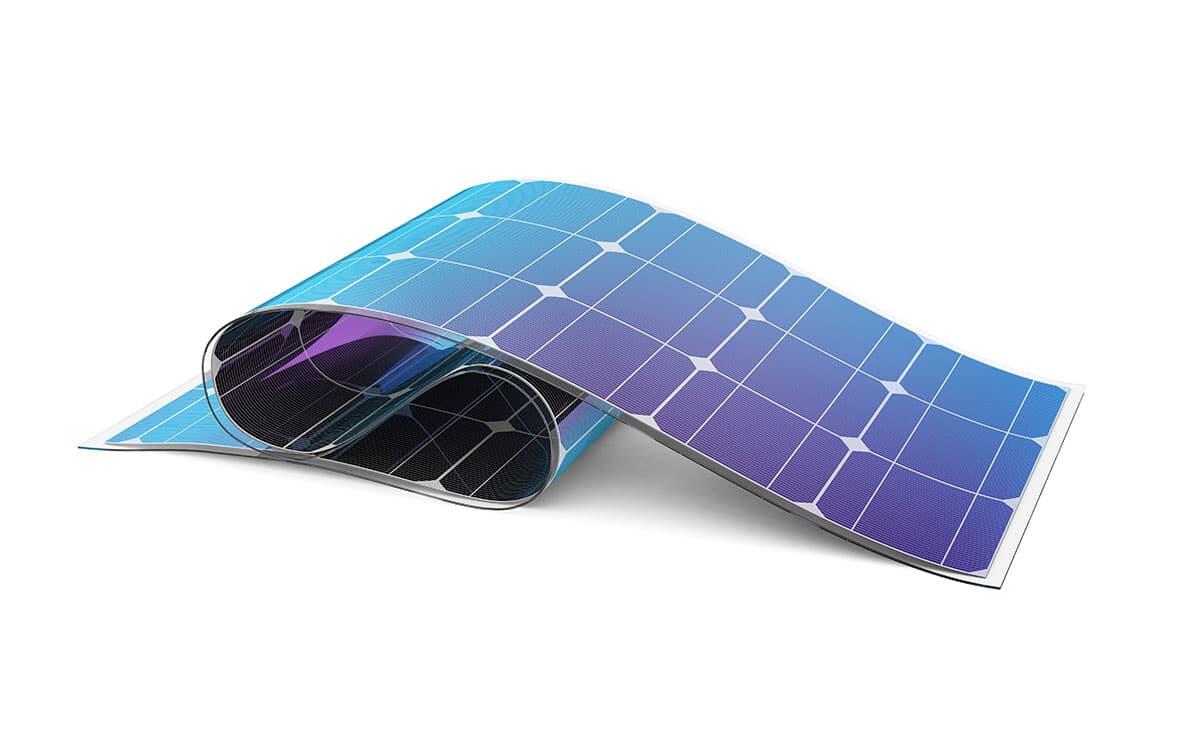

そこで大きな期待を集めているのが、薄くて、軽くて、曲げることもできる ペロブスカイト太陽電池」です。

この技術は2009年に日本で発明され、光を電気に変える力が大きく向上しました。最近ではシリコンと組み合わせたタイプでとても高い効率が出ていて、将来が期待されています。

さらに、インクのように材料を塗って作る 「印刷技術」などを応用できる可能性があり、将来的にはシリコン系よりも製造コストを大幅に抑えられるのでは?と期待されています。

ペロブスカイト太陽電池ってなに?

ペロブスカイト太陽電池は、特殊な結晶構造をもつ「ペロブスカイト」という材料を使ってつくられた、次世代の太陽電池です。軽くて、曲げることができるのが大きな特長で、これまで太陽電池の設置がむずかしかった ビルの壁や軽い屋根にも取り付けられる可能性があります。

また、「スピンコート」という技術(材料を回転させて薄く広げる方法)を使えば、比較的かんたんに作れるのも注目ポイント。今後、 太陽光発電をもっと身近にしてくれる技術として期待されています。

「ペロブスカイト」とは?

もともと「ペロブスカイト」は「灰チタン石」という鉱物の名前でした。今では、 同じような原子の並び方をする物質のことを、まとめて「ペロブスカイト構造」と呼ぶようになりました。

このペロブスカイト構造は、 光を効率よく電気に変える性質を持っているため、太陽電池にとても向いています。

どんな仕組みで発電するの?

ペロブスカイト太陽電池は、 5つの層でできた“サンドイッチ構造”になっています。

- 電極(プラス)

- 正孔(せいこう)輸送層 ← プラスの電気を運ぶ

- 発電層(ペロブスカイト材料)

- 電子輸送層 ← マイナスの電気を運ぶ

- 電極(マイナス)

太陽の光が真ん中の 発電層に当たると、「電子(-)」と「正孔(+)」が生まれます。この2つがそれぞれの層を通って外側の電極に運ばれ、電気が流れるという仕組みです。

こんな使い方も? 活用が期待されるシーン

ペロブスカイト太陽電池の 軽さ」「薄さ」「曲げやすさ」といった特徴を活かせば、こんな未来が実現するかもしれません。

- おうちの窓ガラスや壁に: 半透明タイプなら景色を損なわず、建材一体型(BIPV)として活躍。

- 電気自動車(EV)に: ボディや屋根に貼って、走行中や駐車中にも発電する“走る発電所”へ。

- 農業用ハウスに: 作物に必要な光は通しつつ、屋根や壁で発電。農業とエネルギーの両立をサポート。

- ウェアラブル機器に: スマートウォッチや衣服の電源として、充電の手間を減らす。

- ドローンや航空機に: 軽量性を活かして、より長時間の飛行を可能に。

- 室内のIoT機器に: 蛍光灯などの弱い光でも発電し、センサーなどの電源として活用。

- (将来的には)宇宙開発にも: 放射線に比較的強く、軽量なため、宇宙空間での利用も期待されています。

まさに設置場所を選ばない、新しいエネルギーの形と言えそうですね。

今までのシリコン系と比べてどうなの?

現在の主流であるシリコン系と、期待のペロブスカイト系の特徴を比べてみましょう。

| 特徴 | ペロブスカイト太陽電池 | 従来のシリコン系太陽電池 |

| 発電効率 | 研究レベルで非常に高い可能性(※1) | 高い効率と市場での実績(※2) |

| 製造コスト | 将来的には低コスト化が期待される | 大量生産による低コスト化 |

| 重さ・形 | 薄くて軽量、曲げることも可能 | ガラス基板などで重く、硬い |

| デザイン性 | 色や透明度を調整できる可能性あり | 黒や濃紺のパネルが一般的 |

| 耐久性・寿命 | まだ課題あり、開発・検証中 | 20年以上の実績多数、高い信頼性 |

| 鉛(なまり)の使用 | 高性能タイプには鉛を含むものが多い | 含まない |

(※1)シリコンと組み合わせたタンデム型など、特定の条件下での研究室レベルの最高効率はシリコン単体を上回る報告があります(例: 33%超)。ただし、実用的な製品レベルでの効率や、ペロブスカイト単体での効率はまだ発展途上です。(※2)量産されている住宅用パネルの効率は、種類にもよりますが20%前後が一般的です。

参考資料:日経クロステック「ペロブスカイト太陽電池、単独の発電効率が30%超えに迫る」

実用化へのハードル:乗り越えたい4つの課題

ペロブスカイト太陽電池は大きな可能性を秘める一方で、私たちが安心して家庭で使えるようになるには、以下のような課題があります。

- 耐久性(寿命): 水分や酸素、熱、光による劣化が早く、現在の研究段階ではまだ寿命が短いのが大きな課題です。保護技術(封止)などで改良が進められています。

- 鉛の毒性: 高性能なタイプに環境負荷が懸念される鉛が使われていることが多く、規制(RoHS指令など)の対象にもなりえます。鉛を使わない材料の開発や、鉛を封じ込める技術が重要です。

- 大面積化: 実験室レベルの小さな面積では高性能でも、住宅で使うような大きな面積で均一な品質・性能を保って製造する技術は、まだ確立されていません。

- 長期的な信頼性データ: 新しい技術のため、実際に10年、20年と使い続けた場合のデータがまだ乏しく、製品としての信頼性を時間をかけて証明していく必要があります。

メーカーと国の取り組み

実用化への課題解決に向け、国内外で開発競争が加速しています。(※情報は2025年4月現在のものです)

- パナソニック: 窓ガラスや外壁に組み込めるタイプなどの開発に注力しており、2025年度以降の実証実験開始や将来的な事業化を目指しています。

- 東芝: 独自開発のフィルム型において、20%を超える変換効率の達成と、2026年頃の実用化を目標に研究開発を進めています。

- 積水化学工業: 沖縄での屋外実証実験(耐候性試験など)を通じて耐久性を高め、建材(屋根材など)への応用を目指しています。

上記以外にも多くの企業や大学、研究機関が開発に取り組んでいます。

日本政府も、ペロブスカイト太陽電池を重要技術と位置づけ、2030年度までに発電コストを1kWhあたり14円以下にする目標を掲げるなど、研究開発や将来的な導入拡大を強力に後押ししています。

出典:日経クロステック:ペロブスカイト太陽電池、政策支援の全体像

このように、企業と国が一体となって、ペロブスカイト太陽電池の実用化に向けた動きを加速させています。

まとめ

ペロブスカイト太陽電池は、「軽い・(将来的に)安い・曲げられる」という魅力的な特徴を持ち、太陽光発電の可能性を大きく広げる技術として期待されています。 しかし、家庭で安心して長期間使うためには、耐久性などの課題をクリアする必要があり、 本格的な普及にはもう少し時間が必要です。

それまでの間は、 信頼性の高いシリコン系太陽光パネル(+蓄電池)で、しっかりと自家発電・自家消費のメリットを享受しながら、ペロブスカイト太陽電池のさらなる進化を待つ。これが、今の時点での、もっとも合理的で“やさしい選択”だと、私たちは考えます。

太陽光発電のことなら、省エネドットコムにご相談ください!

- 「うちの場合、太陽光パネルってどれくらい発電できるの?」

- 「蓄電池もつけた方がいい? V2Hって何?」

- 「他社で見積もりをもらったけど、内容がよくわからない…」

そんな疑問やお悩みがあれば、いつでも省エネドットコムにご相談ください。

太陽光発電・蓄電池・V2Hについて、お客様のご自宅に合わせた無料シミュレーションや、専門家によるアドバイスをご提供します。

47,000棟以上の実績で、お客様の安心でお得な省エネライフを、全力でサポートいたします。まずはお気軽にお問い合わせください!